第73回日本美術教育学会学術研究大会静岡大会の

参加申込の締切まであと一ヶ月

現在申し込みを受付中です。

暑い静岡で皆様のお越しをお待ちしております。

当日受付はありませんので、必ず事前に申し込みを済ませてください。締切は8月8日までです。

第73回日本美術教育学会学術研究大会静岡大会は

2024年8月16日(金)・17日(土)・18日(日)に

静岡県立大学小鹿キャンパスにて開催されます

※16日はエクスカーションのみです。

学会ホームページ、左下コラムの中の「静岡大会申し込み」をクリックすると

申し込みフォームに入れます。

また、下記、QRコードからでも入れます。

今年の大会テーマは「アートの意義と教育における存在価値を見つめる」

記念講演は尾池 和夫 氏(静岡県立大学 第7代学長・理学博士)による

「科学と技術と芸術と ~学校教育におけるアートの役割~」です。

尚、懇親会は100名まで、エクスカーションは50名までの限定となっております。

参加ご希望の方は、お早めにお申し込みください。

静岡県立大学 小鹿キャンパス

〒422-8021 静岡市駿河区小鹿2丁目2-1

静岡県立美術館

〒422-8002 静岡市駿河区谷田53-2

この度、岡山大学大学院教育学研究科附属国際創造性・STEAM教育開発センター(通称CRE-Lab.)では、CRE-Lab.FORUM2024『未来と創造―人と学びの新たな関係―』を下記概要のとおり開催いたします。

CRE-Lab.は、創造性やSTEAM教育に高度な指導スキルを有するクリエイティブ・エデュケーター(CE)育成プログラムの構築をめざしております。そして、2023年4月より、育成プログラムの1期生の学生を迎え、今年度2年目となりました。

4回目となる今回のフォーラムでは「未来と創造―人と学びの新たな関係―」をテーマに、私たちの日常が創造の連続によって作られていることを再認識し、日々の生活を豊かにする学びについて考えます。

レスリー大学(米国)のSusan Rauchwerk氏、慶応義塾大学の諏訪正樹氏らによる講演、やレスリー大学によるSTEAM教育ワークショップ、アートに携わる第一線のクリエーターたちが討議するシンポジウムなど、感覚を研ぎ澄ますことができる2日間です。(ワークショップは会場でのご参加の方のみとなります)

是非、皆様のご参加をお待ちしております。

※詳しくは、添付のPDFをご参照ください。

【概 要】

日 時:2024年7月6日(土)、7日(日)いずれも9時~17時頃まで(入退場は自由となっております。)

場 所:岡山大学創立五十周年記念館(会場参加または、ZOOMウェビナーによる参加)

参加料:無料

申し込み:以下のGoogle formsからお申込み下さい。(申込〆切:7月5日(金))

※オンライン参加ご希望の方には7月5日(金)にウェビナーアドレスをお知らせいたします。

申込みフォーム

日本語申込みフォーム

https://docs.google.com/forms/d/1fBffyP7_lL4Yk_VO8m5Tnyhqj0PZDd1r9i2aUn6z6mA/edit

English Form

https://docs.google.com/forms/d/1ldIOx2uR7bNv9S172Ob3GinrvUEA7nnDiD7peo_FpOE/edit

中文 申请表[New window]

https://docs.google.com/forms/d/1xsPeQJLUX1qN40TtO3GnLOkJTtY5ltnFSJTW4tdS8gE/edit

WEBサイト

https://www.okayama-u-cre-lab.com/

添付ファイル

cre-lab_24s.pdf

https://www.okayama-u.ac.jp/user/lcla/forum/forum2024.htmlからでもDLいただけます

2024年8月16日(金)・17日(土)・18日(日)に

静岡県立大学小鹿キャンパスにて開催される

第73回日本美術教育学会学術研究大会静岡大会の参加申込を受付中です。

※16日はエクスカーションのみです。

学会ホームページ、左下コラムの中の「静岡大会申し込み」をクリックすると

申し込みフォームに入れます。

また、下記、QRコードからでも入れます。

今年の大会テーマは「アートの意義と教育における存在価値を見つめる」

記念講演は尾池 和夫 氏(静岡県立大学 第7代学長・理学博士)による

「科学と技術と芸術と ~学校教育におけるアートの役割~」です。

当日受付はありませんので、必ず事前に申し込みを済ませてください。

締切は8月8日までです。

尚、懇親会は100名まで、エクスカーションは50名までの限定となっております。

参加ご希望の方は、お早めにお申し込みください。

静岡県立大学 小鹿キャンパス

〒422-8021 静岡市駿河区小鹿2丁目2-1

静岡県立美術館

〒422-8002 静岡市駿河区谷田53-2

?054-263-5755

緑の綺麗な季節になりました。

今年8月開催予定の、第73回日本美術教育学会学術研究大会静岡大会の

研究発表の申込を締切りました。

多くの申込をいただき、有難うございました。

23人(組)の申込をいただき、二次案内作成にとりかかります。

引き続き宜しくお願いいたします。

新年度も始まり、そろそろ本格的な授業開始となりました。

新しい環境に変わられた先生方も、そろそろ落ちつかれましたでしょうか。

春は異動の季節です。

勤務先の異動や、それに伴う住所変更も多くなってまいります。

学会からの連絡事項や、発送物を間違いなくお届けする為にも

勤務先異動や、住所変更、E-mailアドレスの変更がある場合は

必ずご連絡ください。

まだ連絡をいただけていない方は、是非とも本部までご連絡ください。

honbu@aesj.org です。宜しくお願いします。

静岡大会での研究発表をお考えの方にお知らせです。

今年からは、「指定するフォーマット」に沿って書かれた発表概要を

申し込みの時に添付していただくことになっております。

今までも発表概要は提出していただいておりましたが

ご自分で作成されたものを使ったりして

文字数がかなりオーバーになっていたりすることが多かったのです。

今年からはフォーマット通りでない発表概要は受け付けません。

書き直しをお願いすることになりますので、お気をつけください。

発表概要フォーマットは

「資料等ダウンロード」→「研究発表申し込み関係」の所にある「発表概要フォ-マット」をクリックします。

学会のサイトが安全性に問題があり(5月末には改善される様に準備をしております)

「安全でないダウンロードがブロックされました」と出ますが、

その横にある「保存」をクリックするとフォーマットであるwordファイルを開くことが出来ます。

尚、発表概要フォーマットは

・用紙サイズはA4サイズ

・余白は上65mm、左右22mm、下22mm

・文字の大きさは10ポイントで47字40行です。

・上の余白65mmの所に、タイトル・氏名(所属及び役職)を書いてください。

・図やグラフ、写真も、この47字×40行の中に含まれます。

・図やグラフ、写真のデータは概要と別に送ってください。

不明な点がございましたら、本部までご連絡ください。

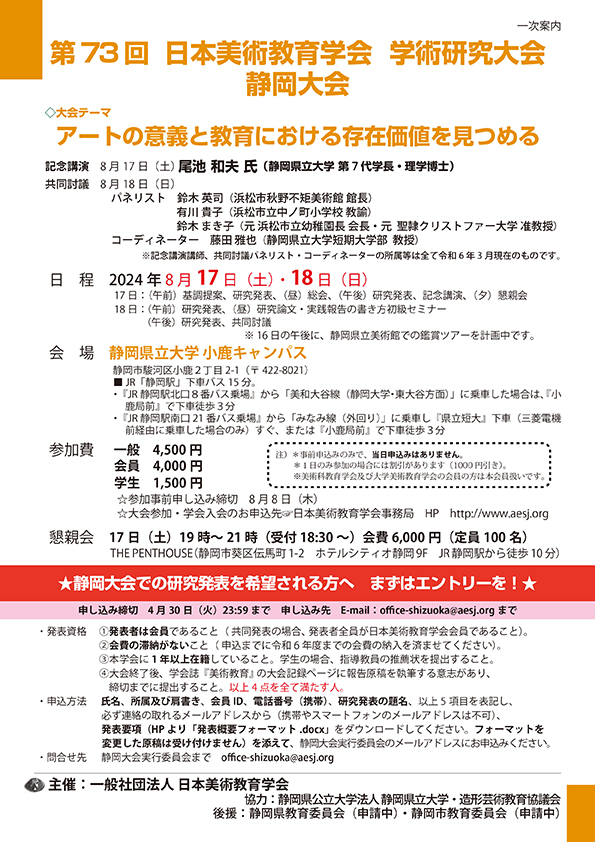

第73回日本美術教育学会学術研究大会静岡大会を下記の要領で開催します。

尚、静岡大会で研究発表をお考えの方は、

下記に書かれた申込方法をよく読んで、締切日までにお申し込みください。

【第73回日本美術教育学会学術研究大会静岡大会】

◇大会テーマ アートの意義と教育における存在価値を見つめる

記念講演 8月17日(土)尾池 和夫 氏(静岡県立大学 第7代学長・理学博士)

共同討議 8月18日(日)

パネリスト 鈴木 英司(浜松市秋野不矩美術館 館長)

有川 貴子(浜松市立中ノ町小学校 教諭)

鈴木 まき子 (元 浜松市立幼稚園長 会長・元 聖隷クリストファー大学 准教授)

コーディネーター 藤田 雅也(静岡県立大学短期大学部 教授)

※記念講演講師、共同討議パネリスト・コーディネーターの所属等は全て令和6年3月現在のものです。

日 程 2024年8月17日(土)・18日(日)

17日:(午前)基調提案、研究発表、(昼)総会、(午後)研究発表、記念講演、(夕)懇親会

18日:(午前)研究発表、(昼)研究論文・実践報告の書き方初級セミナー

(午後)研究発表、共同討議

※16日の午後に、静岡県立美術館での鑑賞ツアーを計画中です。

会 場 静岡県立大学 小鹿キャンパス

静岡市駿河区小鹿2丁目2-1(〒422-8021)

■JR「静岡駅」下車バス15分。

・ 『JR静岡駅北口8番バス乗場』から「美和大谷線(静岡大学・東大谷方面)」に乗車した場合は、『小鹿局前』で下車徒歩3分

・ 『JR静岡駅南口21番バス乗場』から「みなみ線(外回り)」に乗車し『県立短大』下車(三菱電機前経由に乗車した場合のみ)すぐ、または『小鹿局前』で下車徒歩3分

参加費 一般 4,500円

会員 4,000円

学生 1,500円

☆参加事前申し込み締切 8月8日(木)

☆大会参加・学会入会のお申込先?日本美術教育学会事務局 HP http://www.aesj.org

懇親会 17日(土)19時~21時(受付18:30~)会費6,000円(定員100名)

THE PENTHOUSE(静岡市葵区伝馬町1-2 ホテルシティオ静岡9F JR静岡駅から徒歩10分)

注)*事前申込みのみで、当日申込みはありません。

*1日のみ参加の場合には割引があります(1000円引き)。

※美術科教育学会及び大学美術教育学会の会員の方は本会員扱いです。

★静岡大会での研究発表を希望される方へ まずはエントリーを!★

申し込み締切 4月30日(火)23:59まで 申し込み先 E-mail:office-shizuoka@aesj.orgまで

・発表資格 ①発表者は会員であること( 共同発表の場合、 発表者全員が日本美術教育学会会員であること)。

②会費の滞納がないこと( 申込までに令和6年度までの会費の納入を済ませてください)。

③本学会に1年以上在籍していること。学生の場合、指導教員の推薦状を提出すること。

④大会終了後、学会誌『美術教育』 の大会記録ページに報告原稿を執筆する意志があり、

締切までに提出すること。以上4点を全て満たす人。

・申し込み方法 氏名、所属及び肩書き、会員ID、電話番号(携帯)、研究発表の題名、以上5項目を表記し、

必ず連絡の取れるメールアドレスから(携帯やスマートフォンのメールアドレスは不可)、

発表要項(HPより「発表概要フォーマット.docx」をダウンロードしてください。フォーマットを

変更した原稿は受け付けません)を添えて、静岡大会実行委員会のメールアドレスにお申込みください。

・問合せ先 静岡大会実行委員会まで office-shizuoka@aesj.org

主催:一般社団法人 日本美術教育学会

協力:静岡県公立大学法人 静岡県立大学・造形芸術教育協議会

後援:静岡県教育委員会(申請中)・静岡市教育委員会(申請中)

皆様、平素より、本学会の研究、事業活動にご協力、ご支援賜りありがとうございます。

さて、本セミナーでは、第6回(3月31日14時から)の講師に長崎大学附属中学校の牟田淑子先生をお迎えして

「魅力的な授業を求めて」と題してお話をいただく予定でした。

今回牟田先生のご事情で、同時間にお話しいただくことが叶わなくなりました。

そこで、牟田先生にお話しいただく予定でした内容や、思いを、

代わりに、当日司会をお願いいしておりました長崎大学の中川泰先生にお話しいただくことになりました。

内容自体は、牟田先生がお考えになったことを中心にお話いただきますので、

質疑応答は、その場で中川先生にお答えいただくのではなく、

後ほど牟田先生からご回答いただく形とさせていただきます。

そのため、第6回「美術教育オンライン連続セミナー」は以下のようになります。

3月31日(日)14時~15時(質疑応答は書面回答)

講師:長崎大学附属中学校 牟田淑子先生・長崎大学 中川泰先生(共同発表)

※中川先生のみのご登壇

題目:「魅力的な授業を求めて」

年度末の慌ただしい毎日をお過ごしのことと存じます。

日も随分長くなり、春の訪れはすぐそこですね。

オンラインセミナーも残すところ、あと2回。

毎回、充実した内容や熱心な質疑応答にと、有意義な時間を過ごしております。

今からでも参加可能です。

奮ってご参加ください。

今週末16日開催 森弥生先生の回のご案内です。

-------------------------------------------------------------------------------------------

第5回 2024年3月16日(土曜日)14:00~15:00 司会:清田哲男(岡山大学)

森弥生先生(岡山大学 非常勤講師・一般社団法人「みるを楽しむ!アートナビ岡山」社員)

「原点と広がり:フィリップ・ヤノウィン直伝VTS体験と現況の整理 岡大医学部教育への広がり」

2011~12に京都造形芸術大学(現:京都芸術大学)でVTC/VTS開発者フィリップ・ヤノウィンによる

3回(16日間)の連続講座を受講しました。

基本の対話型鑑賞を体験していただき「VTC/VTS日本上陸30周年記念フォーラム2022:対話型鑑賞の

これまでとこれから」でなされた総括を踏まえつつ、現状を整理・協議したいと思います。

また岡山大学医学部「ビジュアルアート教育」VTS講義担当者として医学教育への広がりを紹介します。

-------------------------------------------------------------------------------------------

参加は無料です。

〇ZOOMによるリアルタイムオンライン形式で行います。

〇6つの講座の内、 どの講座をいくつ受講しても構いません。

〇申し込みの締め切りは、 各講座の前日です。

〇参加者希望者はGoogleフォームで申し込みを行い、 ミーティング招待を受けます。

〇申し込みは、 https://x.gd/9dEnwまたはQRコードからお申し込みください。

〇本件のお問い合わせは、日本美術教育学会 honbu@aesj.org(担当:清田哲男)まで。

〇会員以外の方の参加も受け付けておりますので、周りの方へもお薦めください。

※委員選挙に関しましては在籍1年未満の会員様には、

選挙権・被選挙権共にありませんので、お送りしておりませんことを

ご了承ください。

今年は3年に一度の委員選挙の年です。

既に投票用紙などは届いていると思います。

投票締切は明日、2月29日です。

会員としての権利でもあります。

どうか奮って投票をお願いします。

投票用紙の郵送料は学会が負担しますが

それは2月29日(消印有効)までに投票された場合です。

ご注意ください。